Pubblichiamo la prima di una serie di interviste ad alcuni tra gli artisti più significativi che hanno attraversato la storia del teatro ragazzi. Le conversazioni si riferiscono all’anno 2014 e sono tratte dal materiale di tesi di laurea in Storia del Nuovo Teatro Narrazione e fiaba nel teatro ragazzi. Esperienze a confronto attraverso tre paradigmi di Nella Califano. Si tratta di un progetto di interviste che, indagando le diverse poetiche degli artisti coinvolti, intende approfondire alcuni temi ricorrenti nel teatro ragazzi come le modalità di narrazione e messinscena della fiaba, il coinvolgimento dello spettatore e il concetto di tout public.

Partiamo con Letizia Quintavalla, dagli anni Settanta regista e drammaturga per il teatro ragazzi e una delle storiche fondatrici del Teatro delle Briciole di Parma. Nell’intervista che riportiamo di seguito un focus su uno dei suoi spettacoli più affascinanti, Con la bambola in tasca, su testo di Bruno Stori, un classico del teatro ragazzi nel quale un bambino scelto tra il pubblico diventa personaggio principale della storia.

[Intervista realizzata a Parma il 24 febbraio 2014]

Quando ha inizio la sua esperienza con il teatro ragazzi e quali sono le motivazioni che hanno indirizzato la sua ricerca teatrale verso il mondo dell’infanzia?

Mi sono laureata nel ’76 in Storia e Filosofia a Bologna, ma avevo avuto delle esperienze abbastanza forti con i bambini in situazioni al limite, in particolare grazie ad un pedagogista, Andrea Canevaro, che proponeva agli studenti di lavorare direttamente a contatto con i bambini. Accettare una proposta del genere penso dipendesse anche dal periodo storico: si faceva strada l’idea di ristrutturare la cultura e la scuola, che è l’origine di ogni rivoluzione vera; credo, quindi, di essere approdata al mondo dell’infanzia anche per una motivazione politica. Le prime esperienze che io e Maurizio Bercini ci trovammo a fare insieme erano i doposcuola alternativi, vicino Parma, dove si lavorava con i bambini al pomeriggio, in via del tutto gratuita, e quindi si veniva in contatto con insegnanti che volevano lavorare in modo collettivo, a favore di una pedagogia non del riempimento, ma dell’insegnare imparando rispetto al bambino. Cominciava a farsi strada l’idea di un bambino competente ed erano gli stessi anni dell’animazione teatrale che, sebbene stigmatizzata dal teatro ragazzi, era caratterizzata da un grande afflato sia politico che umano nel suo approccio ad una rivoluzione culturale. Credo che alla base della mia formazione ci siano questi due tipi di esperienze, quella locale, molto diretta, e quella politica e culturale.

Finita l’università, io e Maurizio Bercini decidemmo di andare a conoscere un grande burattinaio di cui avevamo sentito parlare, Otello Sarzi, con l’intenzione di portarci i bambini. È stato un incontro determinante e un anno dopo, siamo andati a lavorare con lui. Faceva un teatro molto “anarchico”, diceva di si a tutti, non ha mai mandato via nessuno ed è stato per noi un incontro teatrale molto artigianale da certi punti di vista e molto umano da altri. Sarzi lavorava con i burattini sia a livello tradizionale che sperimentale, e una parte del suo lavoro era dedicata proprio ai bambini. I laboratori erano improntati per lo più sulla costruzione, quindi c’era un approccio manuale e anche questo si rifaceva ad una passione che avevo fin da piccola, che probabilmente veniva dall’osservazione: mio padre, infatti, era scultore e pittore, affrescava le chiese. Credo che il mondo dell’infanzia abbia dentro molta arte, quindi restare legata a quel mondo significava per me vivere la vita in modo molto artistico.

Finita l’avventura con Otello Sarzi, che si interruppe per via di alcune sue personali vicende familiari, noi giovani ci staccammo, insieme ad alcuni della cooperativa, dal Teatro del Setaccio e fondammo la Cooperativa Teatro delle Briciole, mantenendo l’idea del collettivo, di un senso di uguaglianza e volevamo dedicarci completamente al teatro per ragazzi.

Il primo spettacolo è stato Il piccolo principe (1976-77), che aveva come dominante il rapporto con l’infanzia e soprattutto la relazione adulto-bambino (un tema che ritorna nel 1994 in Con la bambola in tasca). Il primo spettacolo per un gruppo è fondante rispetto alla strada che si decide di intraprendere e non a caso era uno spettacolo misto di burattini e attori, che non avremmo potuto far da soli come gruppo, per cui ci siamo appoggiati ad un regista esterno, Gigi Dall’Aglio, del collettivo Teatro Due di Parma, che ha portato un grande contributo grazie alla sua idea di voler valorizzare ciascuno a seconda delle proprie capacità. Avevamo anche un drammaturgo che, insieme al regista, si occupava degli spettacoli nei primi tre anni, poi abbiamo iniziato ad acquisire capacità registiche e drammaturgiche che ci hanno permesso di andare avanti autonomamente, ma questi contributi hanno impostato e dato molta sicurezza al gruppo, lo hanno fondato, fortificato, e hanno aiutato ognuno di noi ad ascoltare e quindi sviluppare le proprie capacità. Questa è stata una grande scuola. Da lì i primi spettacoli sono stati tutti dedicati al teatro ragazzi, avevamo uno degli organizzatori più esperti del teatro per ragazzi, Gabriele Ferraboschi, che era stato anche l’organizzatore della compagnia precedente di Sarzi. Io piano piano ho smesso di recitare, a questa decisione ha contribuito anche la nascita di mio figlio. Ho fatto l’attrice ancora per qualche anno, poi ho sentito che la cosa che mi interessava di più era la regia e la drammaturgia: osservare per poi ricollegare le parti, è una cosa che so fare e che mi piace fare.

Lei dice che il suo teatro rifugge da intenti didascalici ed educativi, al limite si pone degli obiettivi “didattici”. Mi può spiegare cosa intende e come si concretizza?

La didascalia è da bandire in ogni arte, ci può essere un teatro didascalico alla maniera brechtiana, che ti aiuta a migliorare il mondo, ma questo non è particolarmente evidente nei miei spettacoli, posso inserirlo piuttosto nella mia metodologia di lavoro. Il teatro non deve suggerirti ciò che devi o non devi fare, ma è importante che lasci intuire allo spettatore cosa vuol prendere per se stesso da una storia, di cosa ha bisogno lui. Preferisco drammaturgie conseguenti e logiche ma non essere troppo esplicita, meglio lasciare degli spazi, dei vuoti che vanno colmati da chi guarda, che prenderà ciò che della storia gli interessa maggiormente. Non importa se un bambino non la capisce tutta; non mi pongo come obiettivo che i bambini capiscano tutto, ma che sentano tutto. Il mio compito è quello di rendere la storia più organica possibile tenendo conto dell’età del pubblico a cui è dedicata, dello spazio, del contenuto, evitando accuratamente di non rifugiarsi nell’esperimento artistico. Non riesco a prescindere dal pubblico che ho davanti: è giusto per me fare cose “difficili”, cioè che prevedano il superamento del limite, ma devono essere temi che interessano sia me che il pubblico, per questo bisogna fare delle scelte in relazione all’età degli spettatori.

Per me l’unica pedagogia possibile è quella che lascia al bambino (ma anche ad un adulto…) lo spazio della sperimentazione autonoma: l’adulto, o chi conduce un lavoro, dovrebbe intervenire pochissimo, ma piuttosto creare delle situazioni e fornire degli strumenti a chi sta scoprendo il mondo e scoprendo se stesso nel mondo. Per questo le attrici di Con la bambola in tasca hanno come indicazione registica di non intervenite mai se è evidente che i bambini possono arrivare da soli alla soluzione.

Che rapporto ha il suo teatro con la fiaba? Cosa significa costruire la regia e la drammaturgia di una fiaba a teatro? E che importanza riveste il teatro di fiaba per i giovani spettatori?

Il Piccolo Principe e Michelina la strega e Il Mago di Oz si rifacevano alla fiaba popolare, ma quando con Nemo, Il topo e suo figlio, e Con la bambola in tasca, oltre alla fiaba si comincia a tenere conto della morfologia della fiaba. Ci siamo posti delle domande: di cosa ha bisogno una fiaba? Di quali archetipi? Quali sono le funzioni importanti che si ripetono in una fiaba? L’esigenza principale è quella di conoscere la fiaba e i suoi elementi essenziali, che si possono ritrovare anche in un mito, in un romanzo o in altre strutture narrative. Per esempio Il topo e suo figlio non è una fiaba classica ma ne contiene tutti gli elementi, tutto il carisma. La fiaba rientrava perfettamente nella nostra ricerca sia sulla relazione che sull’estetica-etica del Micro-Macro. Negli anni settanta era un po’ di tendenza destrutturare i finali positivi delle favole, il finale cosiddetto “aperto”: si sperimentava in questo senso, ma a noi non piaceva, le fiabe dovevano finire come dovevano finire.

Nemo, per esempio, è la storia di un bambino che non riesce a dormire e fa incubi ogni notte e ogni notte vive un’avventura. È stato il nostro primo spettacolo e conteneva vari elementi fiabeschi come l’idea della notte, del sonno, il rapporto con la madre e con i mostri, c’era l’aiutante magico e tutte le varie prove da superare.

In genere le fiabe sono assolutamente illogiche: per esempio perché il lupo non mangia subito, al primo incontro nel bosco, Cappuccetto Rosso? La struttura della fiaba non da neppure il tempo di farti questa domanda, perché è troppo interessante la sua natura sintetica e il suo essere quasi un precipitato chimico di tante complessità. Inoltre la fiaba nasce da una relazione, c’è qualcuno che racconta e qualcuno che ascolta. Il racconto risale alla notte dei tempi, quando davanti ad un fuoco si raccontava della caccia, vera o finta che fosse, ma che l’ascoltatore poteva vedere attraverso le parole del narratore. Alla base c’è quindi la relazione. Un bravo narratore deve sapere a chi sta raccontando la sua favola: è un bambino di tre anni? O di otto? O di dodici? Di cinquanta? Di ottanta? Non stiamo parlando di quel lato bambino inteso come l’”eterno fanciullo”, ma del lato profondo dell’ascolto, che è intuitivo, è quello che gli orientali chiamano “mente profonda”: non si sente col cervello, ma con un’altra parte, che è sempre un’intelligenza, ma un’intelligenza profonda, quindi non ci si perde in una logica stringente, che non è interessante in quel momento. Nella fiaba invece c’è una relazione e il vero polo attivo è chi ascolta. Sembra che a condurre sia solo il narratore perché conosce la storia, e quindi la gestisce come vuole, ma in realtà chi racconta è solo il sacerdote officiante. Senza Comunità, invece, la storia non avrebbe senso. La vitalità del teatro è data dal fatto che c’è qualcuno che ascolta. Il teatro per esistere ha bisogno del pubblico. L’incontro con la fiaba – come con ogni altra forma narrativa – avviene se in essa è contenuto un tema di cui sento la necessità di dover parlare, quindi a volte prima ho scelto il tema e poi in un secondo momento cerco un testo che contenga questo tema. Nel caso di Con la bambola in tasca, per esempio, ho trovato nella fiaba di Vassilissa tutte le cose di cui volevo parlare. Le favole sono tali quando contengono un’iniziazione e Con la bambola in tasca più che uno spettacolo, è un rito di iniziazione per il pubblico, per la bambina e l’attrice.

Come è nata l’idea dello spettacolo Con la bambola in tasca? E in particolare come è nata la scelta di coinvolgere nello spettacolo una bambina attribuendole così una vera e propria funzione drammaturgica?

Nasce per caso. Ero a Bologna, guardavo dei libri su una bancarella e cominciai a sfogliare Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estès. Il primo capitolo che lessi fu proprio quello sulla fiaba di Vassilissa . Ho trovato lì i temi di cui volevo parlare, e in particolare il rapporto con l’intuito. Rispetto alla drammaturgia e alla regia, invece, è stata importante la suggestione di uno spettacolo che qualche anno prima avevo visto ad un festival, un Piccolo Principe messo in scena da un artista belga. C’era un momento dello spettacolo in cui l’attore chiamava un bambino del pubblico sulla scena perché interpretasse il piccolo principe. Era fatto molto bene, anche se rientrava in una dinamica tipica del circo, del teatro popolare, secondo il quale si coinvolge qualcuno dal pubblico per attirare l’attenzione degli spettatori, che vengono presi in contropiede da una forza emotiva inattesa, come se, percependosi in quanto corpo unico, vedessero staccarsi un pezzo di sé e andare sulla scena. L’attore non teneva il bambino in scena per molto tempo, e ciò che mi aveva colpito di più era la sua capacità di non farlo sentire a disagio. Quando, qualche anno dopo, mi sono chiesta come e a chi far interpretare il personaggio della bambina Vassilissa in Con la bambola in tasca, la risposta è arrivata immediatamente: una bambina del pubblico! Questo espediente ha innescato un lavoro immane di cui non avevamo pratica se non nelle animazioni teatrali o nei lunghi laboratori tenuti presso il Teatro delle Briciole. Era necessario fare molte prove in cui lavorare continuamente con l’attrice e delle bambine. È stato necessario pensare ad una struttura drammaturgica che potesse contemplare la presenza costante di una bambina in scena, ma che permettesse anche alla bambina di decidere liberamente, in ogni momento dello spettacolo, di uscire di scena e ritornare tra il pubblico, tra la sua tribù. Bisognava sperimentare tutte le variabili possibili affinché non si sentisse mai a disagio. Abbiamo sempre preferito che fossero più bambine a darsi il cambio, a partecipare a una sorta di la staffetta nel portare a termine l’impresa di vassilissa ; infatti quando una bambina decide di uscire dal cerchio rosso, dalla storia, dalla scena, viene invitata un’altra bambina al suo posto e così si evita anche che ci sia un’ unica protagonista, ma si possa vedere una vassilissa collettiva. Speriamo sempre che non resti fino alla fine una sola bambina, ma che lo spettacolo diventi piuttosto l’ occasione per un’iniziazione di gruppo: come se la tribù-pubblico mandasse un suo rappresentante a staffetta, in modo che la conquista del fuoco finale sia veramente diluita in più persone, in più protagoniste. E’ bene che nello spettacolo ci sia almeno un cambio di bambina, cosicché non ci sia il pericolo di sentirsi…reginetta della storia.

In che modo viene scelta la protagonista fra il pubblico?

In realtà ci siamo resi conto che è la bambina che sceglie. L’attrice guarda negli occhi le spettatrici e, quando vede una bambina con sguardo disponibile, le mette il fazzoletto rosso in testa, simbolo di vassilissa. Prima dello spettacolo si chiede alle insegnanti se ci sono bambine tra il pubblico con gravi handicap di cui l’attrice potrebbe non accorgersi, in modo da evitare un coinvolgimento che potrebbe creare disagio, ma una volta è accaduto che l’attrice scegliesse proprio una bambina, che le era stato raccomandato dall’insegnante di non chiamare in scena perché da poco arrivata da terra di conflitto ed era ancora scossa dalla esperienza della guerra. Ma era stata proprio quella bambina a manifestare con il suo sguardo e i suoi modi la curiosità e il bisogno di partecipare al gioco teatrale. La bambina restò fino alla fine dello spettacolo conquistò il fuoco e ritornò tra il pubblico più forte.

Mi può parlare della costruzione dello spazio e della scenografia, e della conseguente relazione che si viene a creare con gli spettatori?

La scenografia è caratterizzata da tre elementi: un tappeto rosso di forma circolare, al cui interno si concentra molta energia. Una sedia bassa bianca, la sedia della Cantadora. Un fondalino bianco con dipinto sopra un fuoco rosso.

Abbiamo capito che il fuoco nella drammaturgia era fondamentale, perché è il motore che spinge la bambina a svolgere tutti i compiti–prova per ottenerlo, la conquista del fuoco è il pretesto per crescere, quindi era necessario che fosse presente.

La scelta dello spazio nasce dal concetto di micro-macro, del piccolo e del grande, che si può tradurre anche nella relazione adulto – bambino.

Questo concetto si può coniugare in tante forme, anche come individuo e collettivo, come singolo attore e gruppo di spettatori. Da qui la prossemica che caratterizza questo lavoro: il rapporto con il pubblico determina lo spazio adeguato.

Con un pubblico di bambini di tre, quattro, cinque anni so che se mi allontano da loro otto o dieci metri mi percepiscono a fatica o comunque diversamente se mi colloco a tre, quattro metri. Quando parliamo di spazio parliamo di prossemica, di distanze emotive e anche della distanza che permette di avere una visione complessiva. Tutto questo è uno studio che va sperimentato, non si può decidere a tavolino senza un riscontro pratico, anche per questo abbiamo fatto tante prove aperte con i bambini, proprio per capire questo tipo di relazione.

Quindi lo spazio è determinato anche dal tipo di pubblico e dal numero degli spettatori. Io ritengo che gli spettacoli per bambini della scuola dell’infanzia deve essere proposto tassativamente per un numero massimo di 90 bambini.

Nel caso specifico abbiamo utilizzato l’elemento delle circolarità (già presente in altri spettacoli) come elemento drammaturgico da una parte e dall’altra per la necessità di ottenere una percezione e un’attenzione molto concentrate e dense. Si voleva restringere la scena per creare più intimità.

Non ho mai fatto uno spettacolo per bambini delle scuole dell’infanzia ( tre – cinque anni) da palco cioè con i bambini seduti in platea, sento che è sbagliato rispetto alla relazione, è innaturale, non organico.

Le dimensioni degli oggetti utilizzati in scena non rispettano la regola della proporzione. Qual è la motivazione all’origine di questa scelta?

Alla base della scelta degli oggetti per la scena e delle azioni che da essi ne conseguono, c’è il grande binomio vero-finto.

Nello spettacolo ci sono due oggetti di grandi dimensioni usati dalla strega Baba Jaga, un mestolo e un coperchio che copre una pentola inesistente: si tratta di una proposta di allenamento ad un codice linguistico nel quale non si dice cosa sarà finto e cosa vero … si consegnano alla bambina-Vassilissa degli strumenti perché possa realizzare delle associazioni immaginifiche. Con il teatro si va in un altro mondo, non c’è una ricostruzione oggettiva della realtà, è un allenamento mentale molto più interessante, perché necessità dell’intuito.

Inoltre la Baba Jaga ha una casa molto piccola, ma le piace molto mangiare e dice che il fuoco serve per prima cosa a cucinare: la strega ti nutre senza darti a mangiare, mescola una zuppa che non c’è! E’ colei che da la spinta vera a far crescere.

L’ attrice ha un doppio ruolo, quello di narratrice e quello di interprete. Mi vuole parlare di come ha lavorato ai diversi livelli di scrittura drammaturgica? E come ha lavorato con le varie attrici?

Nello spettacolo Con la bambola in tasca l’attrice ha cinque ruoli, che sono le cinque funzioni del femminile: all’inizio è l’Attrice; poi, quando si siede sulla sedia, diventa Narratrice, la cantadora, quella che cura l’anima con le storie; nel momento in cui prende la bambina sulle ginocchia assume il ruolo di Madre che poi va via per ritornare vestita da Strega Baba Jaga, che non è più la mamma che accoglie, che aiuta, ma che mette davanti alla difficoltà e la fa superare. Infine diventa la Bambola che rappresenta l’intuito, che va alimentato, a cui va data fiducia, è la parte più intima di ogni persona, di ogni donna.

Queste cinque funzioni sono tutti dei personaggi, quindi hanno anche una definizione fisica, un movimento, una voce. La strega ha segni molto carichi per la postura e per la voce, per esempio l’attrice usa una noce dentro la guancia per alterare il viso e la voce, piccolo “inganno” che del resto viene svelato e dichiarato nei cambi della bambina e nel finale.

La Strega in questa fiaba ha una funzione precisa: quella di creare l’ostacolo affinché Vassilissa lo superi. La piccola Bambola di stoffa sta sempre nella tasca del grembiule di Vassilissa, ma durante le prove dei lavori le viene data la voce dall’attrice che si serve di un microfono e sta nascosta dentro la casetta da dove può vedere da un piccolo foro la bambina e i suoi movimenti. La voce e il testo (in parte improvvisato) della Bambola hanno un ritmo che si modifica per intonarsi a quello della bambina, ma deve essere sempre un ritmo teatrale.

La Narratrice è fondante, deve essere neutra, ma stando dalla parte di qualcuno, perché un narratore sta sempre dalla parte di qualcuno, anche se solo da quello della storia. L’Attrice è quella nel prologo dello spettacolo, pone domande filosofiche al pubblico perché ha fiducia nel fatto che i bambini possono fare cose difficili e fa capire loro che per entrare in questa storia bisogna fare cose difficili. C’è una sorta di dialogo “socratico” tra lei e i bambini: con le sue domande cerca di far emergere ciò che è presente in loro.

Prima di lavorare con le varie attrici di Con la bambola in tasca è stato necessario capire se erano predisposte a questo genere di relazione. Mi sembra abbastanza necessario aver frequentato bambini e, soprattutto, è necessario essere capaci di mettere il proprio ego a servizio di questo spettacolo, cioè da parte. È importante che sia un ego che osserva, accoglie, previene, offre possibilità, indirizza senza obbligare o forzare, in qualche caso anticipa.

La dimensione profonda su cui abbiamo lavorato con le attrici è stata quella dell’intuito. Dovevano capire a che punto fosse il loro intuito, sperimentando con esercizi rispetto allo spazio e alla relazione con l’altro. L’attrice deve tenere la bambina nella finzione, trattandola come se fosse un’altra attrice e facendole sentire il gioco di complicità tra di loro.

Il personaggio, però, è attraversamento ed è necessario che la bambina capisca che non bisogna crederci fino in fondo, infatti dietro l’attrice c’è sempre anche la Narratrice, la Mamma, la Bambola., la Strega Baba Jaga

In che modo viene coinvolta di volta in volta la bambina che entra in scena? Le vengono date istruzioni? In che modo?

La drammaturgia di questo spettacolo è pensata come un rito di iniziazione e tutti i momenti di cui si compone non sono in funzione della storia ma della relazione. L’attrice all’inizio quando deve offrire alle bambine del pubblico il fazzoletto simbolo di Vassilissa, guarda negli occhi le bambine e, al contrario di quanto si possa pensare, sono loro che, anche inconsciamente, decidono di farsi scegliere, perché hanno negli occhi la curiosità e il coraggio di provare ad entrare nel gioco teatrale. Questo spettacolo riveste per le bambine un momento fondamentale, che è quello dell’iniziazione e, in quanto tale, avviene pubblicamente, attraverso l’investitura per mezzo del fazzoletto e davanti alla tribù dei simili.

L’investitura avviene così: il fazzoletto rosso viene provato sulla testa delle bambine, finché non si trova quella giusta, cioè colei che accetta la Bambola che gli offre l’attrice, che contemporaneamente le offre anche la mano lasciando la scelta alla bambina di stringerla o meno, e quindi di seguirla o meno al centro del cerchio rosso della scena. Esiste una drammaturgia per ogni gesto, se infatti l’attrice toccasse e prendesse lei la mano della bambina, avrebbe deciso per lei.

Il momento successivo è quello in cui la bambina viene vestita con un grembiulino rosso e successivamente le viene chiesto di sedersi in braccio all’attrice. In generale le bambine si fidano, anche perché tutto è fatto con molta delicatezza.

Per esempio se la bambina è rivolta troppo verso il pubblico, cioè è troppo esposta allo sguardo l’attrice deve fare in modo che la bambina guardi lei, in questo modo l’attrice può guardare sia la bambina che il pubblico.

Quando l’attrice capisce, o, meglio dire, intuisce, che la bambina non vuole più continuare a stare in scena, anche se non lo vuol fare vedere, o sta per piangere, l’attrice la congederà con il rituale del cambio, cioè accompagna al posto con una formula rivolta pubblico: “Adesso questa Vassilissa è stanca, è stata molto coraggiosa e ora ritorna a casa”. Sta alla sensibilità dell’attrice sentire il momento giusto per fare il cambio: né troppo presto né troppo tardi, bisogna aspettare sì il limite, perché la paura bisogna provarla per superarla, ma non aspettare troppo…

Se la bambina decide di uscire dal gioco il tecnico da dietro il fondale si adegua al cambio anche lui facendo un morbido cambio luci e manda la musica che accompagnerà sempre ogni cambio, che è anche il tema dello spettacolo. Se il cambio avviene in una scena in cui c’è la Strega, allora l’attrice, a vista, lentamente, si abbassa il cappuccio del costume da strega dalla testa, sempre a vista si toglie la noce dalla bocca, toglie il fazzoletto rosso e il grembiule di Vassilissa alla bambina, le da un bacio, la riaccompagna al posto e poi cerca un’altra bambina tra il pubblico con le stesse modalità dell’inizio, la porta dentro al cerchio e di nuovo cambiano luci e musica e si ritorna al punto in cui la storia si era interrotta un poco prima, è ovvio che è molto importante l’intesa muta tra l’attrice e il tecnico. Il cambio è delicatissimo, bisogna uscire ed entrare piano, ed è un momento magico se tutte le fasi vengono rispettate; c’è un tempo sospeso per il pubblico e per la storia. Il gruppo-tribù degli spettatori riprende con sé la bambina e ne consegna un’altra alla storia affinché possa andare avanti e concludersi. Quando una bambina ritorna al posto le altre potrebbero sentirsi spaventate e se i rifiuti si sommano bisogna intervenire con un espediente accuratamente studiato: la Narratrice ritorna nel centro del cerchio rosso, si siede in mezzo e resta ferma, immobile, guarda il pubblico, poi comincia a piangere sotto voce e con quel finto pianto dichiara una debolezza: “La storia non può andare avanti senza una Vassilissa.”. Quando sente che il momento è maturo ripropone il rito dell’investitura con il fazzoletto rosso e di solito funziona.

Si sono verificate difficoltà nel corso degli anni nell’inserimento della bambina? Trova differenze fra le bambine di oggi e quelle che hanno vissuto la stessa esperienza negli anni passati?

In questi venti anni (1994 -2014) lo spettacolo si è continuamente modificato, è vivo. Non risente del fatto che i bambini cambiano, piuttosto abbiamo notato che le bambine sono meno abili a svolgere i lavori manuali, non hanno più l’abitudine al fare, adesso quelle che hanno più dimestichezza con la manualità e svolgono meglio i lavori-prove dello spettacolo sono spesso le bambine provenienti da altri paesi, da altre culture. Le attrici tengono dei diari in cui riportano questi cambiamenti.

Nel tempo e con le molte repliche e la conseguente esperienza che si sono fatte negli anni, le attrici tendono a coinvolgere bambine sempre più piccole per Vassilissa, e quindi tendono come attrici e persone a spingersi in difficoltà maggiori, quasi a sfidare la loro capacità intuitiva di condurre questo rito.

In generale io penso che i bambini siano la cartina di tornasole del paese dove vivono, del governo che c’è in quel paese, insomma di come vanno le cose nella loro polis, sono loro la cartina di tornasole di come è concepita la scuola, gli insegnanti e il loro aggiornamento, e se è una società in cui gli essere umani si rispetto e si ascoltano.

E il giovane pubblico? Come vive la relazione con la fiaba? E con il cambio di ruolo della loro compagna che interviene nella messa in scena? Si sono registrati cambiamenti su questo versante negli anni?

I bambini partecipano molto a ciò che accade in scena e provano una grande ansia per la compagna. Si possono distrarre molto se l’attrice conduce male questa relazione e diventa troppo intima con la bambina, escludendoli, cioè dimenticando il pubblico. Quando questo accade gli spettatori cominciano a distrarsi e disturbare.

Lo spettacolo è caratterizzato da una geometria sottilissima. La bambina deve essere sempre visibile ma protetta dal pubblico e pur restando nella storia non deve dimenticare la relazione con i compagni, ma neppure interessarsi troppo a loro, con i quali potrebbe cominciare ad avere un dialogo e l’attrice non avrebbe più un ruolo di riferimento (soprattutto nelle repliche dove tra pubblico ci sono i genitori). Per il pubblico non sarebbe più uno spettacolo ma un’animazione teatrale, dove si vede un’attrice che gioca con una bambina, invece il pubblico deve assistere a del buon e utile Teatro .

L’attrice per poter stabilire una relazione di complicità con la bambina, deve trovare il modo di concentrarsi su di lei sì, ma senza eccedere, per esempio prendendola da parte, o parlandole di nascosto e per non escludere il pubblico dalla loro relazione a due ci sono delle regole molto precise: per esempio, se l’attrice sa che la bambina per la scena è meglio se sta in un determinato punto dello spazio scenico, non può spostarla toccandola o spingendola, ma deve spostandosi lei stessa in modo che la bambina per vederla si sposti a sua volta proprio nel punto dove è meglio che sia per l’armonia geometrica della regia, regia che si basa su un’ estetica organica per gli attori e per gli spettatori, affinché l’immaginario si componga in metafore e visioni.

Intervista a Letizia Quintavalla, in Nella Califano, Narrazione e fiaba nel teatro ragazzi. Esperienze a confronto attraverso tre paradigmi, Tesi di Laurea in Storia del Nuovo Teatro, Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo dal vivo, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, a.a 2012/2013.

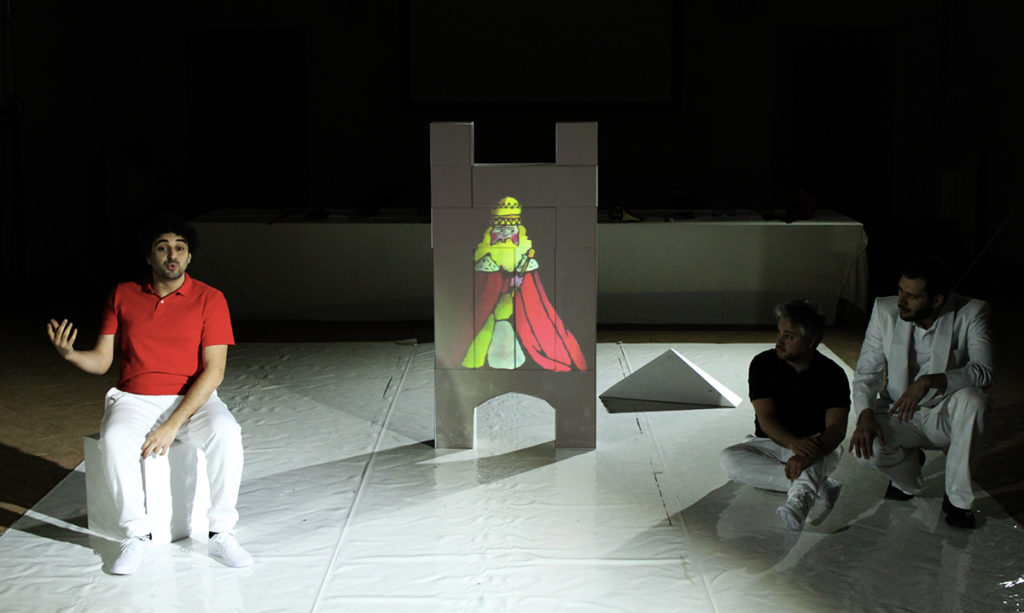

Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants.

Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants. Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico.

Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico. La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole.

La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole. La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.

La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.