Chiara Guidi ha portato al Festival Teatro fra le Generazioni 2018 Fiabe Giapponesi, un complesso esperimento in cui tre narrazioni tradizionali nipponiche rivivono in una relazione sempre dinamica e accesa con una platea gremita di bambine e bambini. Con lei abbiamo parlato della necessità di un teatro che si ponga l’infanzia come categoria di pensiero.

Sto riflettendo molto sulla necessità di trovare un linguaggio che possa riunire, in uno spazio comunitario, tutte le fasce d’età, per cui questa è un po’ la matrice dell’idea di “teatro infantile”: un teatro che dovrebbe ammettere anche le giraffe, se entrassero a teatro. Un linguaggio universale come quello del rito, dove non ci si pone certo il problema di chi partecipa. Nel rito non c’è una selezione, addirittura quando indicevano i grandi digiuni o i grandi riti del passato entravano anche i lattanti. La formula del teatro consiste nel mettersi di fronte a qualcuno e creare una relazione; da qui si apre una problematicità enorme, perché si convoca sempre qualcuno per aprire un artificio, un processo che contiene in sé la scelta delle parole. Io per esempio, per poter raccontare quello che è successo stamattina, devo trovarle quelle parole, cercarle, e le parole cercate mettono in una condizione di invenzione per la quale lo spettacolo non finisce. Io non voglio che si finiscano gli spettacoli, do sempre un appuntamento al pomeriggio o ai giorni successivi.

Mi è successo anche con settecento bambini in Australia, ad Adelaide, con Jack e il fagiolo magico. I bambini scendevano, prendevano i fagioli per terra. Tu hai una filastrocca: leggila in modo che la voce vada contro la rima della filastrocca. È questa l’idea, mentre noi ci siamo abituati a una struttura teatrale frontale e rigida: vai contro quella! Penso possa essere utile vedere che cosa un’epoca storica come la nostra possa raccogliere dai cambiamenti visivi di un tempo così frammentario. Potremmo forse trovare qualcosa per intaccare la struttura; non per chiuderla, ma per trovare una durata, un ordine. Nelle Fiabe Giapponesi c’è un grande ordine, una grande costruzione “fissa” che pure può mutare ogni volta perché il teatro deve essere in grado di reggere la forza d’urto dell’infante, di colui che è privo del linguaggio. Si apre una questione enorme: come fai a reggere la forza d’urto degli stranieri? Tu, uomo di cultura, io che mi adopero… io che mi reputo non razzista…

È impossibile essere l’altro…

Esatto, eppure io ho bisogno dell’altro. Per eccellenza lo straniero è l’infante. Un bambino che strizza l’occhio a quella sedia – perché si, è una sedia, ma lui sa che è anche un cavallo – a me questo fa paura.

In questo senso intendi “fuori del linguaggio”…

L’infante rinomina, ha questa capacità di rompere… Pensate che cosa oggi succede a scuola, dove tutto è catalogato secondo terminologie inglesi, come un linguaggio separato da se stesso: io di fronte a quella parola dove sono? Un processo simile accade se sostituiamo “parola” con “rappresentazione”: quello spettacolo, di fronte al bambino, come lo vuole ingannare? Con quale gioco lo vuole ingannare, lui che sa vedere in quella sedia il cavallo? Io lo dico perché me lo ricordo: quando ero bambina c’era un cuscino che mi mettevo in testa e per me quello era un cappello, anche se continuava a essere un cuscino.

Nelle Fiabe Giapponesi ci sono una complessità, una ritmica, una stratificazione altissime. Poi c’è la questione filosofica iniziale che si sviluppa in diverse direzioni: ci sono le fiabe con una propria linearità, c’è la meraviglia del linguaggio teatrale che però è anche fatta di estrema semplicità. Che cosa è importante che resti dal tuo punto di vista?

Questa domanda la devi fare a te stesso, quando leggi Cappuccetto Rosso a un bambino che te la chiede tante volte. Quanto gli possa far bene non lo sappiamo, quanti chilogrammi di favola ci facciano bene… In questa epoca è importante essere riconoscenti a qualcosa che ci fa bene mentre noi non ne siamo consapevoli, scardinando la logica per la quale se qualcosa ci fa bene dobbiamo esserne consapevoli. L’amore non nasce così, tu ti innamori e non sai perché ed è l’amore che muove le cose, insieme alle stelle. La risposta alla tua domanda è “non lo so”, io so solo che questi bambini che hanno visto Fiabe Giapponesi oggi chiederanno ai genitori di essere portati in teatro. In città piccole in cui ho fatto lo spettacolo, mi è capitato di incontrare dei bambini per strada che mi hanno chiesto scusa perché i genitori non avevano voluto portarli a teatro. Succedeva qualcosa di simile negli anni 90’ con la Scuola Sperimentale, dove per tre anni avevo seguito più o meno gli stessi bambini con i quali si stabiliva un’intesa profonda e nascosta, la stessa che provo a ottenere nello spettacolo. È quello che cerco di dire anche nel libro La voce in una foresta di immagini visibili: io recito per cercare il silenzio. Faccio tutto questo per non esserci, divento io la scatola vuota, mi metto sul fondo e dico: «Voglio vedere lo spettacolo». Io ho scelto questi nove bambini, uno mi ha detto che non lo voleva fare, ma io: «Eh no, ormai sei qui e lo fai». Se spingi troppo forte rompi qualcosa, se spingi troppo poco non lasci un segno, bisogna stare nel mezzo, penso che questa sia proprio la forza dell’artigianato che si avvale della materia della voce, del corpo, dei gesti, perché anche la voce a volte ottiene il silenzio: basta scendere di una tonalità.

Nello spettacolo sono però presenti tensioni narrative anche lineari, quelle delle tre fiabe…

Occorre essere consapevoli dell’importanza del racconto e quindi, attraverso il racconto, dell’organicità della fiaba, soprattutto per quanto concerne la durata del tempo, che è contraria alla frammentarietà che viviamo. Io non voglio informare sul vuoto e sul nulla, non voglio informare su chissà che cosa del Giappone, non ci sono indicazioni didascaliche, è tutto aperto. Ciò che voglio è cercare un linguaggio che non abbia un punto ma che sia una linea; per questo lo spettacolo non finisce.

Tra l’inizio e la fine dello spettacolo avviene un cambiamento, una sorta di prova di democrazia, un “luogo politico”. Per questo è importante il “metodo errante”: incontrare gli attori, i genitori gli insegnanti; la comunità diventa riconoscente e riconoscibile, lì mi pongo un problema di utilità. Prendiamo coscienza di quello che entra nell’essenza della relazione. Alla fine de La terra dei lombrichi, quando i bambini fanno la merenda, tanti adulti in quel momento piangono. Perché all’inizio i bambini arrivano sono tutti briosi e poi alla fine, quando hanno portato fiori dall’Ade, e hanno lasciato nell’Ade solo il “Lombricone”, portano su in qualche modo Alcesti. E anche il loro compagno che va con la morte nell’Ade, è lui che sceglie di andare.

Una volta una bambina brasiliana incominciò a piangere moltissimo perché la sua amica era andata con la Morte. Io mi sono avvicinata e ho detto: «Dove siamo? In teatro, stiamo giocando». E lei ha risposto: «Sì, ma è così finto che sembra vero». È quello che cerco anche io. Vedersi piangere stando dentro, questo io chiedo al teatro: essere adulti e chiedersi perché qualcosa ci abbia fatto piangere.

Per parlare di infanzia bisogna parlare di musica, cioè dello statuto della musica, della sua invisibilità. Faccio lo spettacolo, ma al contempo sono lo spettacolo. Per questo adesso con Tuffo – che è l’ultimo percorso che presenterò al festival Puerilia a Cesena – entrano solo venti bambini e gli adulti sono esclusi. I bambini escono con la promessa che nell’arco di una settimana “tufferanno” nel mondo una delle azioni fatte durante l’ora e mezza in cui siamo stati insieme. Il teatro irrompe nella realtà, però io accompagno la descrizione di Tuffo con l’immagine di Paestum del Tuffatore e si sa che quel tuffo è nel mondo dei morti. È così il rito, è fatto a strati.

Hai detto che hai bisogno dei bambini per parlare agli adulti. In Fiabe Giapponesi tu stessa, in qualche modo, impieghi i bambini per raggiungere gli adulti in sala, ai quali proprio ti rivolgevi. Qual è dunque il tuo referente? In che modo tutto ciò sposta la questione del destinatario?

Trasferiamoci nella scuola. Io devo insegnare a te Napoleone. Io ti fornisco degli input su Napoleone e tu insegni a me Napoleone. Vuol dire che l’insegnante non dovrebbe appoggiarsi alle tipologie, ai metodi tipici, ma l’allievo dovrebbe venire in soccorso alla sua impossibilità di dire tutto a proposito di Napoleone. Questo creerebbe una situazione dello “stare tra” e non comunicare “da… a”; significherebbe stare in quel mezzo, in quella possibilità. Anche se non si dice niente di comprensibile, resta una traccia di senso. Ma la scuola pota le tracce di senso: per esempio, le macchie nel quaderno non si fanno, ma ci sono alcune macchie che sono stupende. «Il chiasso è l’opposto del silenzio»; già la Montessori aveva detto che il silenzio è a sé e che il chiasso è un’altra cosa. Ti trovi a fare una domanda perché interroghi una persona; in realtà dovresti interrogare te stesso, perché se tu aspetti quello che già ti chiedi allora che interrogazione è? Perché è tutto inserito in una prospettiva mercantilistica.

Nella situazione che crei all’inizio nelle Fiabe Giapponesi, scegliendo i bambini e facendoli salire sul palco, attraverso i corpi dei bambini sulla scena è come se creassi un contesto che sembra essere quello adatto e necessario al discorso che intendi portare. Senza poi arrivare a definire una posizione esistenziale o filosofica di vuoto, assenza o volere/non volere. Tramite la presenza dei bambini sia in platea che sul palco, è come se si creasse un contesto per il linguaggio che presenti.

Se lo spettacolo fosse fatto solo da me, semplicemente non potrei mai farlo. Come farei, alla mia età, a metter su un costume di fronte a bambini che sanno giocare meglio di me? Per questo, secondo me, non si può fare uno spettacolo per bambini sotto ai sei anni. È impossibile perché hanno la magia dell’intuizione del gioco. Un bimbo di quattro anni lo intrattieni con le luci, dicendo «la mela è rossa…» – sto esagerando, ovviamente – ma dov’è la scoperta del teatro? Il primo teatro che fanno accade quando si nascondono dietro la spalla della madre e fanno “cucù”, è quello! E avviene quando la vicinanza adulto-bambino è molto stretta. Quando incomincia ad allentarsi, allora è necessaria la relazione del teatro. Io vado a inserirmi tra le due note – adulto e bambino – per poter creare una relazione, perché ai bambini l’arte non interessa, ai bambini interessa giocare, mangiare un gelato. Questo è un tuo problema adulto, perché tu vuoi dar loro un’altra possibilità di mondo, di immaginario, di scarto, di differenza, di attrito rispetto alla realtà delle cose e alla débacle che viviamo. Però questi bambini, laddove si innamorano, portano il fuoco del racconto, sono loro il racconto: il tuo racconto di Cappuccetto Rosso vive del fuoco negli occhi di chi ti ascolta. Quando portammo Buchettino in Giappone, dissi all’attrice giapponese di andare nelle scuole a raccontare la favola, dal momento che non sapevo quale livello di relazione avessero con la fiaba, infatti in Oriente i bambini non giocano più: non c’è più il gioco mimetico, che a dire il vero si è perso molto anche da noi. Infatti in un prossimo spettacolo vorrei svuotare la Sala Bianca del Teatro Comandini e mettere in scena una lotta tra cowboy e indiani, escludendo gli adulti perché siano i bambini poi a trasferire questa energia del gioco nella realtà. Un gioco sottile, perché dentro portano un’idea di morte, di presenza.

Un po’ come il vuoto e il “non volere” delle Fiabe Giapponesi, dove la domanda di fondo sta attorno alla possibilità di comprendere l’identità fra volere e non volere…

In Fiabe Giapponesi io ci sono, ma potrei non esserci e quando non ci sono, che forma ha il mio vuoto? Se provassi a rispondere direi cose molto intellettuali. C’è una frase che ricorre nello spettacolo: «La forma è il vuoto e il vuoto è la forma». In un’occasione un bimbo ha detto: «Il nulla è il deserto senza sabbia». Altrove un altro ha detto qualcosa di incredibile, quasi come se fosse Georges Didi-Huberman a parlare: «Il nulla è proprio nulla e su questo non c’è da discutere. Il vuoto, se scavi, in fondo qualcosa trovi». Che è esattamente la nostra visione di arte: non è la superficie… oppure sì, è quella superficie che si lascia vedere, non è qualcosa di trascendentale.

Qui secondo me si rivela la spiritualità del bambino, che non è infangata da una new age di elementi, è profonda, qualcosa che ti connette al tuo sacco nella pancia della mamma, a tutta la vita. Una bambina si avvicina alla nonna e dice: «Sai, ho alzato la mano per andare nella Terra dei Lombrichi con la morte». E la nonna me lo dice perché la mamma di quella bambina è in ospedale per un cancro alla testa. In Australia entrano gli spettatori, un vecchio distribuisce a tutti i bimbi tre fagioli, quindi entrano tutti con una mano chiusa a pugno: questo è un segno molto forte. Un bimbo è tornato indietro perché un altro era a metà della fila.

Come ci credono è incredibile… possono veramente diventare dei mostri. Non c’è niente di grazioso nei bambini, sono terribili, sono grandi antichi, però non bisogna aver paura di loro. O meglio: non bisogna aver paura delle nostre paure di fronte a loro, il problema è questo. Io sono dentro questi discorsi perché sto cercando di scrivere questo libro per l’editore Sossella, insieme a Lucia Amara, Teatro Infantile. Ho impostato il libro in modo tale che il mio scritto riguardi l’arte del teatro, la tecnica del teatro che porta a un teatro infantile. Non è quindi l’arte del teatro rivolta ai bambini, ma il teatro come poetica – tempo, spazio, azione – di fronte allo spettatore per eccellenza, che è un bambino. Rispetto a un bambino ho bisogno degli adulti: quindi l’infanzia potrebbe essere anche una categoria del pensiero. Non vedi più le cose escludendole, ma – per esperienza – le poni talmente dentro tale categoria che sopraggiunge il coraggio di individuare per la stessa cosa due diversi nomi. Il coraggio di spostarsi su diversi punti di vista, quello che affermava Florenskij: «Muovetevi, guardate una cosa da più punti di vista». Superiamo l’angoscia del dover fare qualcosa con un preciso obiettivo: «Devo fare questo!». Se mi dicono che mi producono uno spettacolo io rispondo: «No, prima faccio una prova, poi la vieni a vedere e decidi».

Siamo spesso portati a idealizzare l’infanzia come possibilità di recuperare una condizione più originaria, più pura. Ci pare che a una tale visione idealizzata ponga la paura come contrappeso: questo spettatore bambino fa paura. Se noi abitiamo quello stato ci facciamo paura…

È anche una questione molto pratica: Buchettino può saltare se i bambini fanno troppo chiasso e cominciano a prendersi a cuscinate, c’è un rischio effettivo. Oppure se cerchi di creare l’atmosfera delle fiabe e i bambini parlano… anche nelle replica di oggi a volte sembrava che non si riuscisse ad “afferrare la favola”, per cui ascoltavo i bambini e riprendevo le loro parole, le ripetevo in modo che ritrovassero l’attenzione. È strano, io sto raccogliendo molti esempi su questo. Le stesse fiabe fatte a Lubiana, in una stanza a quattro pareti, rappresentava un’altra difficoltà. In quel caso il pubblico bambino entrava, separava i fagioli che erano a terra e ci ritrovavamo tutti seduti sullo stesso grande tatami, anche gli adulti, mentre tutte e quattro le pareti attorno, dietro cui si vedevano le figure illuminate, continuamente in continuazione. Spesso sono uscita da questi spettacoli con le insegnanti arrabbiate, perché i bambini non alzavano mai la testa e quindi, secondo loro, non vedevano lo spettacolo. E invece i bambini erano attentissimi, perché quando c’era l’apice della favola, si fermavano per alzare la testa e seguire. E allora ho risposto a quelle insegnanti: «Secondo voi quelle stesse immagini non le vedevano tra i fagioli?». Perché dobbiamo guardare tutti lì? Per l’utilità? Perché sennò si disperde? Che cos’è l’utilità? Che cos’è la perdita? Quindi è strano questo pubblico, perché è un pubblico bambino: anche io idealizzo l’infanzia, ma allo stesso tempo so che è terribile. Non sai quante volte l’ho detestata. Una volta in Buchettino a Bari avevano raggiunto un tale livello di confusione che dovevo mollare. Io non posso richiamare al silenzio: sono un’attrice, non posso fare la maestra. Stavo dicendo: «Va bene, ci fermiamo qui, non c’è possibilità di fare lo spettacolo». L’attore di fronte a un bambino non può limitarsi a fare la propria parte, pretendendo che il bambino ascolti, deve continuamente raccogliere e stabilire una relazione. Lo stesso movimento che fa la voce con le parole: sono andata giù, vado su, sono andata di qua, vado di là. È un grande movimento, una grande erranza. A un certo punto, cercando di inventare qualcosa, mi sono messa in piedi e ho cominciato a girare su me stessa come una trottola, un movimento assurdo: si sono zittiti tutti. Da quel momento ho detto: «Quando alzo un dito fate chiasso, quando lo abbasso fate silenzio», perché loro avevano bisogno di fare chiasso. Quindi è una difficoltà in atto, che credo che gli insegnanti affrontino quotidianamente. È chiesto tanto a un insegnante, per questo il teatro è interessante per la scuola, perché tra scuola e teatro non c’è grande differenza nel tipo di relazione. Si può dire che il teatro è una finzione, la scuola no, anche se in realtà in qualche modo finge anche la scuola, perché l’insegnante non è se stessa quando insegna: ha una distanza, una postura, un comportamento. Quindi questa idea di finzione, di inganno, di artificio è interessante.

È interessante questo pregiudizio per cui i bambini che non si concentrerebbero mentre cercano i fagioli: ci sembra invece che sia proprio il principio della narrazione, si è sempre narrato facendo qualcos’altro…

Esatto, è proprio questo che accade. E poi non si trattava di storie raccontate ai bambini, quelli si addormentavano. Le fiabe erano per gli adulti, come fece Tolstoj quando raccolse nelle sue Storie anche i racconti di animali, oltre alle favole di Esopo che raccoglieva dalla bocca delle persone. Nella narrazione c’è un desiderio di conoscenza, di precisione, quasi matematica. La parola dice questo: desiderio di apprendere. Comenio, che fu il primo pedagogista, parlava proprio di “matesi” e “matetica”, questa capacità di dire l’invisibile attraverso il visibile. Sto lavorando molto su questo, come i disegni astratti del libro sulla voce. Sono grafici che apparentemente non dicono niente e invece contengono tutto. Sono segni che non capisci e invece sono fondamentali. C’è un musicista che ha fatto una cosa analoga, Neuhaus: ha esposto dei disegni che sono, visivamente, il suono che lui ha prodotto ma che non ha potuto registrare perché in condizioni estreme. Sono dipinti che, mentre guardi, ti fanno sentire la musica. Allo stesso modo se tu guardi il bambino, gli parli ma senti la musica, il suono che produce, la vibrazione. C’è un libro di Carla Melazzini (progetto Chance dei Maestri di Strada di Napoli) che parla di questo e che mi sta tornando molto utile, Insegnare al Principe di Danimarca. Si parla di una difficoltà oggettiva: bambini di terza media che devono recuperare un anno di scuola per il diploma e vanno dunque motivati, si devono cioè innamorare della relazione. È una difficoltà vera nei quartieri più malfamati di Napoli. È importante chiedersi perché dobbiamo portare a teatro i bambini? Che cosa voglio dire loro? Li vuoi spaventare? No. Farli felici? Nemmeno, non ho nessun potere. In queste fiabe non c’è un lieto fine, ma nel percorso – sempre in avanti – “povero, ricco, povero” c’è la filosofia zen, quella filosofia orientale di cui l’Occidente è stato impregnato, ma che ora sta perdendo. Un sentire e una conoscenza popolari che sono però stati esclusi dal nostro orizzonte. John Cage attingeva molto da lì. Perché il silenzio è musica? Perché c’è stato Cage, ma perché non è popolare questa cosa? Perché il rumore è musica? Perché non è popolare? Perché c’è un’isteria che dice che il rumore dà fastidio. Come si può andare davanti a un bambino e scimmiottare l’infanzia? Bisogna abbattere la tradizione. Questa è la nostra storia, sono le nostre ossa, sono i nostri muscoli del pensiero.

a cura di Nella Califano, Lorenzo Donati e Sergio Lo Gatto

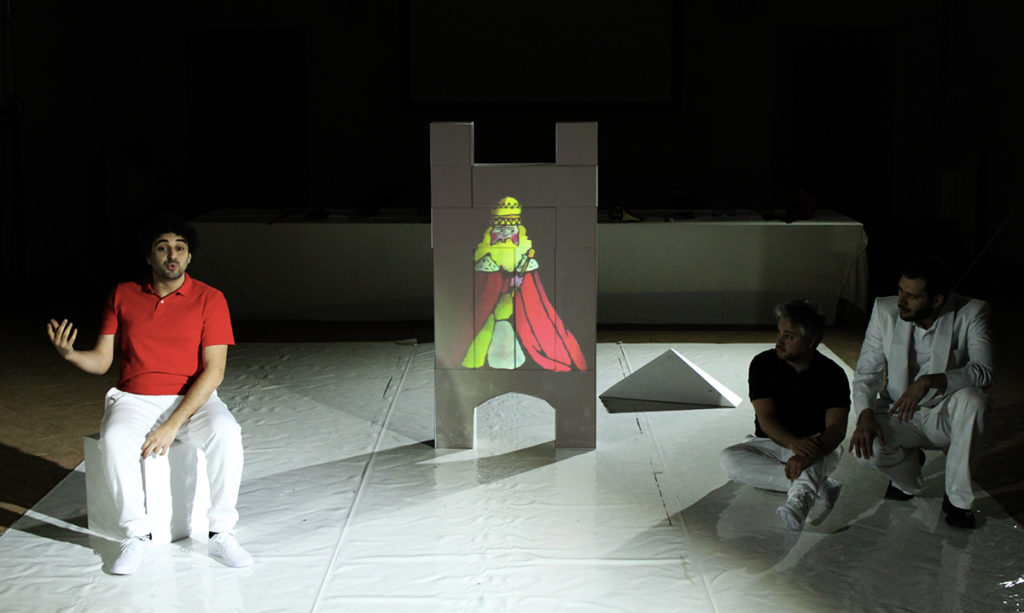

Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants.

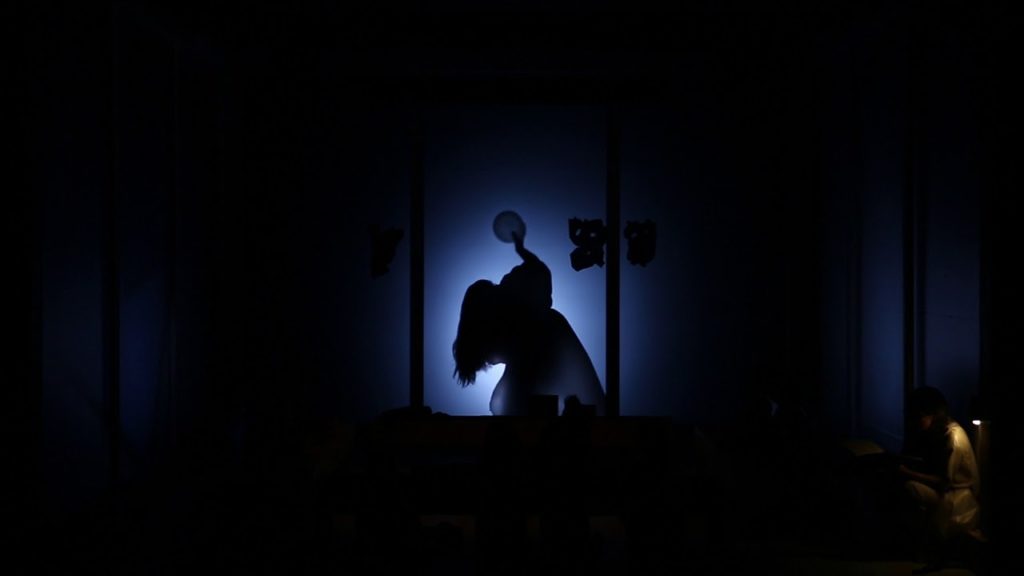

Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants. Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico.

Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico. La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole.

La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole. La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.

La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.