Il dovere dell’artista al coraggio e la paura di noi spettatori

Il teatro Kismet e il teatro Abeliano si trovano ai poli opposti della direttrice nord/sud di Bari. Li collega una tortuosa traiettoria che passa per il centro cittadino, oppure una strada statale che – nei nostri spostamenti da uno spettacolo all’altro – vediamo spesso fitta di ingorghi e di traffico. Il compito di questi teatri è proprio anche quello di ricucire certe lontananze, di installarsi nella periferia per dare vita a una “particolarità urbana” che non diventi emarginazione sociale. Ed è appunto sul filo di tali questioni che il festival Maggio all’infanzia ragiona e sviluppa le proprie azioni da oltre vent’anni. Lo fa assumendo l’infanzia come una prospettiva possibile, sul presente, certo, ma inevitabilmente anche sul futuro. Lo fa riempiendo la direttrice nord/sud di una nutrita comunità di operatori, insegnanti, artisti, bambini e famiglie, semplici spettatori (ma può uno spettatore essere veramente semplice o semplicemente disinteressato?) che per quattro giorni si muovono, osservano, si incuriosiscono.

Fra il Kismet e l’Abeliano ci sono quasi sei chilometri. Fra il palco e la prima fila di spettatori c’è circa un metro di separazione. Anzi, ancora meno per Concerto fragile di Casa degli Alfieri – Universi sensibili (per la regia di Antonio Catalano), una delle proposte che apre la giornata inaugurale del festival. I bambini sono infatti a strettissimo contatto con le attrici, a dividerli praticamente solo un fascio di luce. Sul palco, una sorta di laboratorio o addirittura di “cucina sonora” fatta di piccoli oggetti, contenitori, bizzarri strumenti ma soprattutto di un fondoscena dal chiaro sapore artigianale e casalingo, dietro il quale i protagonisti a volte si rintanano per meglio rimarcare i gesti e le espressioni. Quello di Sara Bevilacqua e Alessandra Manti è un invito a scomporre e ricomporre in continuazione il suono e la sua esemplificazione grafica. Non a caso all’inizio ci viene chiesto di immaginare il “rumore di occhi” e vediamo degli occhi finti che le attrici “indossano” mentre riproducono il suono di una tale operazione. Poi, metaforicamente, ci caviamo pure noi gli occhi ed è la volta del rumore dei pesci, delle stelle, del tempo che passa e così via, in un piccolo crescendo di premesse astratte che si traducono però in un approccio che resta sempre fortemente figurativo.

«A teatro si fa silenzio» dice una maschera del Kismet prima dell’inizio dello spettacolo. Eppure, poco dopo la sala viene riempita di stimoli uditivi. Eppure, la compagnia durante lo spettacolo cerca ripetutamente la “rumorosa partecipazione” dei bambini, spingendoli a battere le mani, a cantare con loro, ad ammiccare ai propri gesti. Un anno fa – proprio commentando il festival di Maggio all’infanzia – parlavamo sulla scorta di Korczak del “diritto del bambino al rispetto”. Ora, ci pare che questo principio possa trovare il proprio contrappeso speculare nel “dovere dell’artista al coraggio”. In quel metro scarso fra la prima fila e il palco, c’è un abisso: l’abisso di una radicale distanza, di cui il teatro sembrerebbe non poter fare a meno per accadere. Si tratta ovviamente di una distanza che può essere messa in discussione, sfumata o annullata, ma che dovrebbe essere presupposta affinché vi sia innanzitutto una relazione, fra chi da una parte si assume il rischio di presentarsi in quanto alterità e chi dall’altra è così chiamato a un ascolto nel senso più profondo del termine. Sono, in fondo, le basilari condizioni per instaurare un qualsivoglia rapporto pedagogico.

Nell’approccio di Casa degli Alfieri – Universi sensibili parrebbe esserci invece una certa paura a instaurare questa distanza, la tendenza a confondere i piani per timore di non suscitare l’interesse del bambino. Si porta una ragazzina del pubblico sul palco, senza poi lasciarle alcuna autonomia. Ci si esprime a volte a versi e mugugni, quando la situazione sembrerebbe invece reclamare il semplice uso delle parole. È un peccato, dal momento che l’impianto dello spettacolo, seppur esile (fragile come appunto esemplificato dal titolo), possiede una carica evocativa che guarda agli elementi, a una felice e rarefatta “intrusione” dei misteri del cosmo dentro oggetti di carattere domestico. Ma quello che ne riceviamo infine è uno smussato incanto verso le “cose primarie” e non, ben più potente e viscerale, un incanto primario verso le cose, verso il teatro.

Concerto Fragile

Concerto Fragile

L’artista che si relazioni con un pubblico bambino ha davanti a sé una spietata sincerità e uno sguardo in attesa, sospeso, curioso di ciò che dovrà accadere dopo il buio in sala e nello stesso tempo pronto a vagare alla ricerca di altri stimoli più accattivanti. Tutto questo, insieme al dovere al rispetto del proprio interlocutore e al dovere al coraggio della messinscena, rende arduo il compito dell’artista e pregno di responsabilità, ma, riprendendo le parole di Chiara Guidi in un’intervista per il festival di Castelfiorentino di quest’anno, «non bisogna aver paura delle nostre paure» di fronte ai bambini. Relazionarsi con questo tipo di pubblico, infatti, vuol dire innanzitutto essere capaci di superare ogni tipo di stereotipo che accompagna l’idea d’infanzia, come quello secondo il quale esisterebbero temi, considerati tabù, con i quali essa non debba venire a contatto. Parlare ai bambini di morte e di violenza, per esempio, sembra ancora difficile, sebbene essi ne vengano quotidianamente subissati attraverso i media, che però non lasciano il tempo dell’elaborazione, costringendo l’interlocutore a subire immagini e informazioni che finiscono per perdere il proprio stesso senso. È per questo, forse, che ascoltare una storia risulta sempre un’esperienza potente e impressionante, per i bambini come per gli adulti, proprio perché il tempo sospeso del racconto permette di soffermarsi sulle emozioni che provengono dall’ascolto. Moltissimo teatro ragazzi sceglie di mettere in scena le fiabe classiche; le fiabe però non nascono per i bambini, ma arrivano a loro dopo accurate rivisitazioni e addolcimenti, attraverso altre strade, e contengono spesso accadimenti tragici dove tutti quei temi considerati tabù, di cui prima si parlava, sono all’ordine del giorno. Quando un artista decide di mettere in scena una fiaba classica presentandola nei suoi tratti originali, superando la paura delle proprie paure e riconoscendo il valore formativo e iniziatico della fiaba, che nasce come faro per accompagnare la crescita, ecco che ci troviamo di fronte a un’opera di senso.

Pollicino, una fiaba che parla, tra le altre cose, di abbandono, di paura, di morte è stata la storia della quale Manuela Capece e Davide Doro della Compagnia Rodisio hanno curato la regia e la drammaturgia. I due attori, Simona Gambaro e Paolo Piano sono stati magistrali protagonisti di un racconto immersivo che comincia, come tutte le storie, con un fuoco centrale. Il pubblico non si ritrova a essere solo spettatore, testimone di una storia che si svolge inesorabile sotto i propri occhi, ma è chiamato a una riflessione profonda e contraddittoria. Il dialogo iniziale dei genitori di Pollicino non lascia trapelare alcun giudizio rispetto al loro comportamento: erano poveri, non potevano sfamare i propri figli e li hanno abbandonati. All’inizio dello spettacolo I due attori si rivolgono al pubblico dimostrando continui sbalzi d’umore: passano dalla gioia al senso di colpa, alla disperazione, dei lampi emotivi che ci investono con una luce violenta e sorridiamo e ridiamo e ripiombiamo nella pena. Genitori che abbandonano i propri figli al loro destino, soli, nel buio del bosco, con la propria paura. Come soli e al buio siamo noi spettatori: la musica esce dalle casse fortissima, stordisce e qualche bambino cerca rassicurazione tra le braccia dei genitori o chiede conferma rispetto alla finzione di ciò che sta vedendo. L’orchessa, invece, quasi in un ribaltamento delle certezze emotive, è una madre premurosa che non può fare a meno di accoglierti, fa scaldare i sette fratelli, o meglio, ci fa scaldare, perché è a noi che si rivolge. Ci fa mangiare bene e ci manda a letto, sfidando la folle crudeltà del marito, l’Orco. Un orco ricoperto di pelliccia che potrebbe essere chiunque e qualsiasi cosa, potrebbe racchiudere tutte le nostre più intime paure, l’uomo nero, senza volto, il volto lo conosciamo solo noi. Il passo è lento, pesante ed è sempre più vicino. Aspettiamo il momento in cui deciderà di sfondare la quarta parete e questo accade nel momento peggiore, quando brandisce un coltellaccio tra le mani e grugnendo salta da una sedia all’altra della platea, illuminato a tratti da una luce stroboscopica, e sembra essere dovunque. La sala piomba nel terrore. È troppo? Noi sappiamo solo di aver fatto un percorso, di essere stati tanti piccoli Pollicino e il nostro coraggio è stato premiato. A differenza dei media, che non permettono di metabolizzare le immagini, di porsi domande su ciò che stiamo guardando, il teatro ha il potere di farci ancora più paura, ma di stimolare domande, di entrare in contatto con la nostra intimità. I due attori, alla fine, si complimentano con noi per il nostro coraggio, siamo stati bravi. Ci accompagnano sulla soglia della storia, siamo usciti e ce l’abbiamo fatta, rallenta a poco a poco la tensione e festeggiamo con loro, più forti, più grandi, sotto una pioggia dorata.

Locandina di Cappuccetto Rosso

Locandina di Cappuccetto Rosso

Con lo stesso senso del rispetto e del coraggio la fiaba di Cappuccetto Rosso viene affrontata dal regista Michelangelo Campanale (coadiuvato dalle coreografie di Vito Cassano), che già in alcuni dei suoi precedenti lavori ha dimostrato quanto per lui sia importante rispettare la verità della fiaba: conoscere la verità e saperla affrontare è l’unico modo per crescere. Un lupo, una bambina, il rosso e il nero, una rosa e un gruppo di danzatori-acrobati. La messinscena di Campanale è un vero e proprio show che coinvolge e rapisce, ma dietro le luci, la musica, le danze frenetiche, si consuma una delle più ambigue delle fiabe: un lupo inganna una bambina e la divora. È un lupo antropomorfizzato quello di Campanale, un uomo elegante che sa danzare con leggerezza, ma che alla vista della bambina non sa reprimere i propri istinti animaleschi. Si rivolge anche a un pubblico di bambini che nonostante lo abbia visto braccato da un gruppo di cacciatori e ripetutamente colpito, ma mai mortalmente, non è dalla sua parte. Lo riconoscono come il lupo cattivo delle fiabe al quale spetta, alla fine, una meritata morte affinché il bene trionfi. È proprio a questo punto che il lupo ricorda ai bambini che ucciderlo è inutile, la paura è inarrestabile e non morirebbe insieme a lui. I momenti di divertimento e di eccitata allegria sono tanti e fanno da contrappeso a una storia della quale cogliamo la verità dolorosa nei momenti di delicatezza e rallentamento. Cappuccetto Rosso attraversa il bosco, a passi lenti, raccogliendo I fiori che il lupo ha messo lì per lei, una trappola, per condurla sulla soglia di una casa a lei nota ma che non avrà nulla di famigliare. Attraverso l’espediente del ralenty viviamo uno dei momenti più intensi dello spettacolo: un uscio che si apre e poi si richiude contiene tutta la disperazione di un evento. Cappuccetto Rosso è afferrata per le trecce e dopo non sappiamo più nulla di lei. In quel gesto violento è racchiuso tutto l’orrore di quell’esclamazione tanto attesa dai bambini, e ascoltata sempre con paura ed eccitazione: «è per mangiarti meglio!». Sebbene tutto avvenga con una lentezza inesorabile non possiamo far niente per lei, e quindi per noi, che siamo sempre coinvolti emotivamente. Non si può cambiare il destino della fiaba, è lui che opera in noi un mutamento, una crescita, ma solo se ci viene raccontata la verità. Campanale non adotta il finale di Perrault, ma il suo punto di vista è forse ancora più inquietante: la bambina si salva, ma il lupo non muore mai, è sempre in agguato. Questa volta Cappuccetto Rosso ce l’ha fatta, ma domani chissà …

Francesco Brusa, Nella Califano

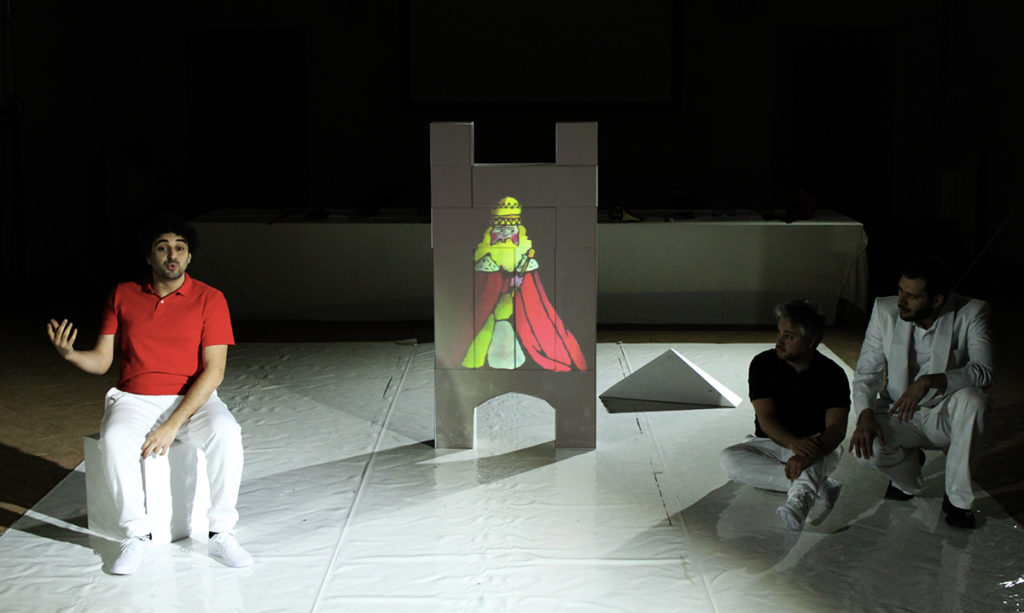

Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants.

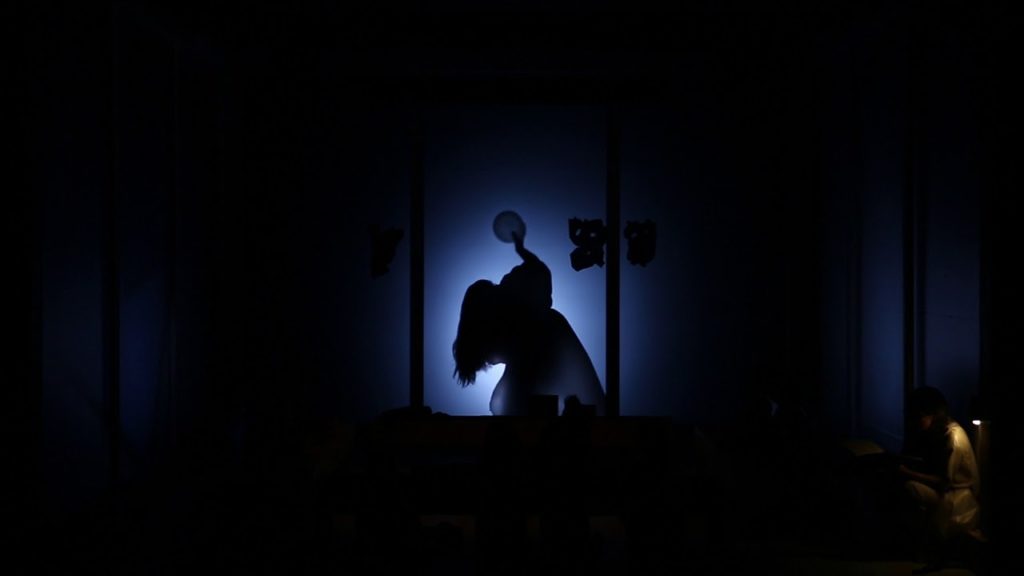

Pur se molto distanti per linguaggio, Con me in Paradiso di Teatro Periferico e Fiabe Giapponesi di Societas/Chiara Guidi hanno invece saputo creare, tra scena e platea, le pareti elastiche di un parlamento politico. Non politico partitico, ma interessato a una politica della visione. Il primo porta sul palco del Ridotto un’originale operazione di innesto drammaturgico. Il testo di Mario Bianchi – che è innanzitutto uno dei “maestri” della critica e del racconto del teatro ragazzi – rielabora l’episodio neovangelico di Zaccheo in un confronto tra un italiano e un immigrato e viene poi attraversato in una scrittura scenica dal drammaturgo Dario Villa, che entra dentro al racconto per mostrare, in uno squarcio metateatrale, le reali problematiche di un laboratorio da lui condotto con un gruppo di migranti. Abdoulaye Ba, Mauro Diao e Siaka Konde riescono a non essere tanto la personificazione del migrante, piuttosto – grazie a una presenza disincantata e generosa – un esempio di procedimento critico tra contenuto e forma. Così l’impostazione didattica – certe volte sorprendentemente impietosa nei confronti dei soliti stereotipi sull’alterità – sguscia via dalla retorica e dà senso a un’abitazione dello spazio che non cerca la pulizia ma predilige la chiarezza, impreziosita a volte da tagli di luce e tableaux vivants. Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico.

Un’apertura politica ambiziosa e sottile, invece, è ciò che può permettersi un’artista come Chiara Guidi, immersa da sempre in una ricerca che dal faro tecnico-poetico del mezzo teatrale fa luce sulla “puericultura”, sulla geografia epistemologica dell’infanzia e sulle sue complesse tassonomie. Le Fiabe Giapponesi sono un rituale che proprio nella relazione trova e rafforza il nervo della riflessione su questi segmenti di pubblico. La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole.

La seconda parte del festival si è svolta all’insegna di uno dei materiali più antichi utilizzati dall’uomo: la carta. Si tratta di una produzione di Sacchi di Sabbia dal titolo Sshhhh! Pop_up teatrali e Corti di carta di Riccardo Reina, prodotto dal Teatro delle Briciole. La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.

La carta che diventa ispirazione e disperazione, come tutte le cose che d’improvviso colpiscono a fondo e ci svelano un segreto. È il caso del primo dei tre Corti di Carta di Reina, in cui un uomo siede a una macchina da scrivere che, all’improvviso, come se entrassimo nella testa dello scrittore ispirato, comincia a produrre non più i classici suoni metallici dei tasti, ma note musicali. L’uomo, però, sembra non essere mai soddisfatto di ciò che scrive e si sbarazza, puntualmente, dei fogli che riempie, accartocciandoli e lanciandoli dietro di sé, fino a formare una montagna di carta che sembra assumere le sembianze di una Musa meravigliosa e terribile, perché misteriosa e inafferrabile, proprio come il fuoco della creatività.